Event

17. Juli – 5. September 2025

Lesezeit: 7'

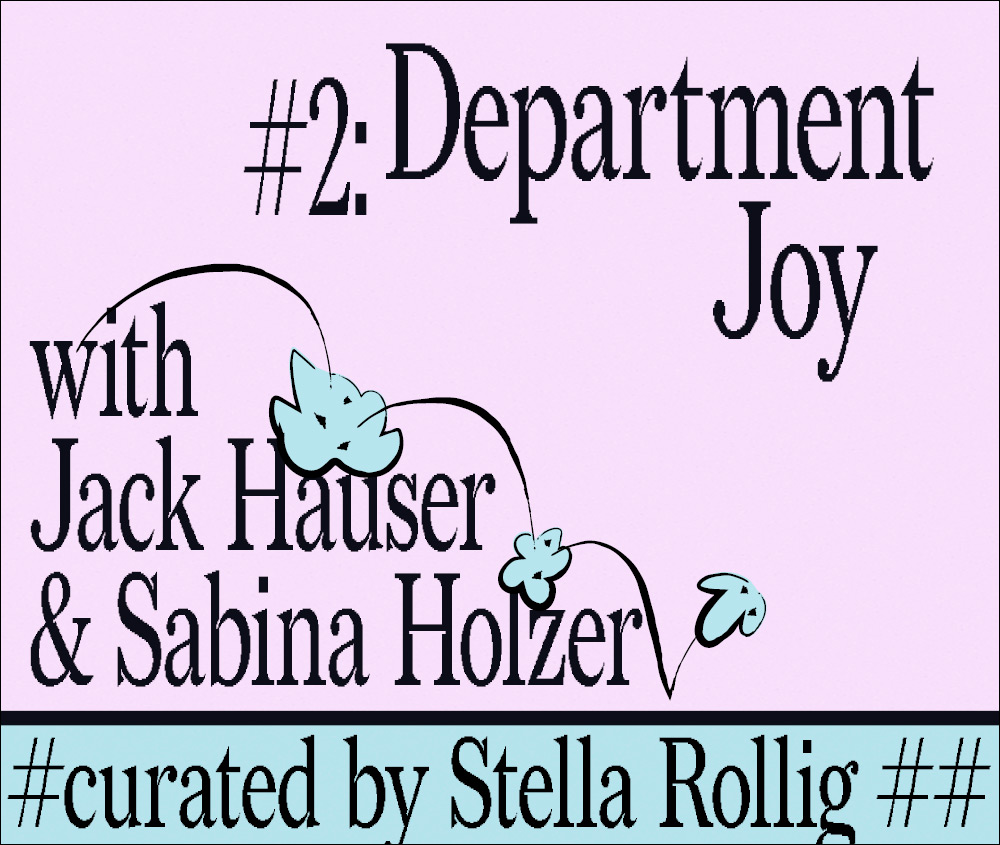

Joy #2: Department Joy

Jack Hauser & Sabina Holzer

17. Juli – 5. September 2025

Wien

Stella Rollig kuratiert das zweite von insgesamt fünf Projekten von 17(Joy) und präsentiert die Künstler:innen Jack Hauser und Sabina Holzer. Während sich die erste Ausstellung von Adelina Luft mit dem Abschied von traditionellen institutionellen Strukturen befasste und kollektive Formen der Freude erforschte, rückt das zweite Kapitel individuelle Konstellationen der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt – getragen vor allem von Freundschaft.

Joy #2: Department Joy vertieft die Auseinandersetzung mit der temporärem Eigenschaft der Dramaturgie und spielt mit unterschiedlichen zeitlichen Formaten sowie dem Konzept der performativen Skulptur. Das Projekt wird in drei angekündigten Veranstaltungen sowie einer Reihe unangekündigter, spontaner Aktionen und Ereignisse stattfinden – eingebettet in ein Setting, das zwischen Arbeit und Werkstatt oszilliert. Jack und Sabina laden im Verlauf verschiedene künstlerische Freund:innen und Weggefährt:innen zur Mitwirkung ein.

Eröffnung: 17. Juli, 18:00 – 21:00

Midissage: 21. August, 5:57 – 22:57

Finissage: 5. September, 18:00 – 21:00

17(Joy) bei Lombardi—Kargl, Schleifmühlgasse 17, 1040 Wien

Jack Hauser (AT) ist ein in Wien lebender Künstler, dessen Arbeiten sich zwischen Performance, Film, Improvisation und kollaborativen Praktiken bewegen. Nach seinem Studium der elektroakustischen Musik gründete er 1994 die Performanceband Lux Flux und arbeitete mit Gruppen wie dem Saira Blanche Theatre und Secret Service zusammen. Seit 2005 verbindet ihn eine enge künstlerische Zusammenarbeit mit Sabina Holzer, aus der gemeinsame Figuren und Projekte wie Miss Coochie & Paul Sernine, Wohnung Miryam van Doren und Fictionautic Pieces hervorgingen. Hauser wirkte in bedeutenden Arbeiten von Pierre Bal-Blanc und Manuel Pelmuş mit und stellte unter anderem bei der dOCUMENTA (13), im Lentos Kunstmuseum und im Tanzquartier Wien aus. Sein Langzeitprojekt Wohnung Miryam van Doren besteht fort – als Ort poetischen Widerstands und künstlerischer Experiment.

Sabina Holzer (AT) ist Tänzerin, Autorin und Bewegungsforscherin. Sie lebt in Wien. In ihrer Arbeit erforscht sie erweiterte choreografische Praktiken – häufig in Zusammenarbeit mit Jack Hauser. Sie ist Absolventin der School for New Dance Development (SNDO), trat international auf und veröffentlichte zahlreiche Texte an der Schnittstelle von Performance, Theorie und Poesie. In rezenteren Projekten untersucht sie ökologische Verflechtungen und spekulative Zukünfte durch Formen, die sie als choreografische Assemblagen bezeichnet – etwa riverhood. Derzeit ist sie leitende Forscherin im Projekt On the Significance of the Heart (2024–2027). Ihre kollaborativen Arbeiten wurden unter anderem bei der dOCUMENTA (13), in der Secession, im Tanzquartier Wien und im Ethnographischen Museum Wien präsentiert.

Kuratorin: Stella Rollig (AT) ist eine österreichische Kuratorin, Autorin und Museumsdirektorin. Ihre Laufbahn begann sie als Kunstjournalistin für den ORF und Der Standard. Von 1994 bis 1996 war sie Bundeskuratorin für Bildende Kunst und gründete mit »Depot – Kunst und Diskussion« eine Plattform für kritischen Diskurs über zeitgenössische Kunst im MuseumsQuartier Wien. Zwischen 2004 und 2016 leitete sie als künstlerische Direktorin das Lentos Kunstmuseum Linz, ab 2011 zusätzlich das Nordico Stadtmuseum Linz. Seit 2017 ist sie Generaldirektorin des Belvedere in Wien. Rollig ist bekannt für Ausstellungen, die kritische Reflexion mit institutioneller Experimentierfreude verbinden. Ihr kuratorischer Fokus liegt auf Künstlerinnen sowie feministischen und queeren Positionen – darunter Der nackte Mann (2012) und Rabenmütter (2015) – sowie auf Projekten mit Künstler:innen wie Gilbert & George, VALIE EXPORT, Gil & Moti, EVA & ADELE, Kutlug Ataman, Ursula Biemann, Latifa Echakhch und Cathy Wilkes. Neben ihrer kuratorischen und leitenden Tätigkeit ist sie auch als Lehrende, Autorin und Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher und kultureller Beiräte aktiv.

Statement der Kuratorin – Stella Rollig

Unlängst hat mir der Algorithmus meines Podcast-Players zugeflüstert: Das könnte dir auch gefallen … Nadia Asparouhova und ihre Theorie einer neuen Subkultur: Kunst, die einem nicht gleich ins Auge springt, die sich nur dem geduldigen Blick erschließt und die weder für Instagram konzipiert ist noch viral gehen soll. Dem Podcast-Transkript zufolge passieren die spannendsten Dinge nicht zwangsläufig vor aller Augen – und nicht in renommierten Galerien, geschweige denn in etablierten Institutionen.

Ich habe mir den Podcast noch nicht angehört – vielleicht werde ich das auch nie tun. Stattdessen dachte ich: Neue Subkultur? Frau Asparouhova scheint eine künstlerische Praxis entdeckt zu haben, die mir sehr am Herzen liegt und die mich in meiner kuratorischen Arbeit motiviert, seit ich vor genau vierzig Jahren begonnen habe, meinen Lebensunterhalt in der Kunstwelt zu verdienen.

In letzter Zeit wird von Kunstjournalistinnen und Interviewpartnern vermehrt die Oberflächlichkeit, Simplifizierung, »woke« politische Rationalisierung und zunehmende Kommerzialisierung in der zeitgenössischen Kunst beklagt. Ich sehe das genauso. Ich sehe viel zu viel Kunst, die oberflächlich, leicht verdaulich und instagramtauglich ist und sich gut sammeln lässt – ebenso wie als Kunstwerke getarnte seichte politische Parolen. Aber es gibt so viel mehr da draußen. Und das ist es, was mich weitermachen lässt.

Glücklicherweise kreuzten sich die Wege von Jack und mir vor etwa 25 Jahren. Sabina lernte ich ein paar Jahre später kennen, als ihre gemeinsame Arbeit intensivere Formen annahm. Im Juni 2005 nahm ich mit Schlagzeugstöcken ausgestattet als Drummerin an einer Performance in einer Privatwohnung teil. (Kann man das überhaupt als Performance bezeichnen? Soweit ich mich erinnere, gab es kein Publikum, sondern nur eine Gruppe von Freund:innen, Bekannten und Mitwirkenden, die jeweils Rollen aus einem Drehbuch von Jack Hauser und David Ender übernahmen und eine Nacht lang durchspielten.)

Selbstbewusste Praxis. Schaffung temporärer autonomer Zonen (Peter Lamborn Wilson, aka Hakim Bey, definiert diese als Protest gegen staatliche Kontrolle). Kameradschaft. Komplizenschaft. Die Grenzen zwischen Partner:innen, Teilnehmenden und Publikum verschwimmen. Fantasie (ja), Freiheit (ja), Fluidität. Es ist diese Haltung, die ich in 17(Joy) einbringen möchte.

Die Ende der 1990er-Jahre entstandene Reclaim-the-Streets-Bewegung verdankt den Ideen von Hakim Bey viel. Ich erinnere mich, wie ich bei den wöchentlichen Protestmärschen gegen die österreichische Koalitionsregierung der konservativen ÖVP mit der rechtsextremen FPÖ Anfang 2000 »Wi-der-stand!« skandierte. Ich werde zwar immer wieder auf die Straße gehen, wenn es der Anlass erfordert, aber derzeit entdecke ich Widerstand in Kunstpraktiken, die man – ja – tatsächlich als Subkultur bezeichnen könnte. Ähnlich wie die Geschichte, die nach ihrem vermeintlichen Ende (Francis Fukuyama, 1989/1992) mit aller Wucht zurückkehrte, ist es mit der Subkultur vielleicht auch nicht »aus und vorbei«, wie uns die konventionelle Geschichtsschreibung glauben machen will.

Versuchen Sie mal, Jack Hauser zu googeln (mehr Erfolg haben Sie mit Sabina Holzer): Sie werden nur auf ein paar spärliche Spuren und ein Labyrinth von kurzen Sackgassen stoßen, die sich als Jacks Homepage ausgeben. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Dieser Mann bleibt ganz bewusst unter dem Radar der allseits verehrten Online-Sichtbarkeit, die so oft mit universeller Relevanz verwechselt wird.

Selbst für eine alte Freundin wie mich ist es schwierig, den Überblick über die diversen Projekte und Allianzen zu bewahren, die Jack und Sabina ins Leben gerufen haben – gemeinsam, in Zusammenarbeit mit anderen und durch ihre individuelle Arbeit. Es ist unmöglich, alles zu erfassen, was sie veröffentlichen, jedes per E-Mail verschickte oder auf YouTube hochgeladene Video anzusehen. (Ja, es gibt eine ständige Online-Präsenz – wenn sie auch nur zu finden ist, wenn man den Namen des Kanals kennt.)

Ihre Arbeiten – wie etwa Department Joy – sind oft voll von Referenzen, Materialien und bis zu einem gewissen Grad undurchschaubar.

Fankultur spielt eine zentrale Rolle. (Department Joy erinnert sowohl an die britische Kult-Fernsehserie Department S [1969–70] als auch an die amerikanische Comicserie Dept. H von Matt Kindt [2016–2018].) Nicht minder bedeutend ist für die beiden die schöne Idee der »Bandenbildung«. Keine Banden im Sinne von Verbrecherbanden, sondern Banden wie die Bande à part, einem Film von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1964. Außenseiterbanden. Banden arbeiten im Verborgenen. Es überrascht also nicht, dass ein weiteres Projekt von Jack Secret Service heißt.

Das einjährige kuratorische Projekt mit dem Titel 17(Joy) ist bei Lombardi—Kargl in der Schleifmühlgasse 17 in Wien zu sehen. Initiiert und kuratiert von Jen Kratochvil, überstreckt sich das Projekt über fünf Kapitel, die jeweils von einer eingeladenen Kuratorin bzw. einem Kurator gestaltet werden: Adelina Luft, Stella Rollig, Laura Amann, Ji-Yoon Han und Sebastian Cichocki.

Titelbild: Jack Hauser & Sabina Holzer